A cura di Pietro Melogli – Allievo NAM 3 PRO Chitarra

Relatore: Ralph Salati

Introduzione

Questa tesi si pone l’obiettivo di analizzare alcune delle soluzioni più tradizionali che Django Reinhardt ha studiato in seguito all’incidente che gli è costato, fra le altre cose, la naturale funzionalità della mano sinistra. Questo evento è stato di fondamentale importanza per la storia della musica, in quanto le conseguenze dell’incendio in cui Django è stato coinvolto hanno fatto sì che un musicista eccezionale come lui, si trovasse davanti a precisi limiti fisici che gli hanno imposto la necessità di inventare un diverso modo di approcciare lo strumento. Possiamo infatti affermare che è proprio dall’esigenza di trovare nuove soluzioni tecniche, che sono poi nati specifici fraseggi melodici e determinate costruzioni armoniche che vengono ormai considerati cliché di quel particolare sottogenere del Jazz che proprio in onore di Django ha preso il nome di “Jazz Manouche o Gypsy Jazz”.

Biografia di Django Reinhardt

Django Reinhardt è nato a Liberchies (Belgio), il 23 gennaio 1910 da una famiglia di etnia sinti Manouche. Dopo un lungo girovagare attraverso varie nazioni europee e nord-africane, la sua carovana si stabilì presso la periferia di Parigi, città che fu scenario principale della carriera del jazzista.

“Per tutta la sua infanzia Django era stato circondato dalla musica. Suo padre e sua madre tiravano avanti grazie alla musica e alla danza”.1

In famiglia tutti suonavano qualcosa, molti erano polistrumentisti. Violino, arpa, banjo e chitarra erano certamente i più caratteristici per via della comodità con cui venivano trasportati, ma anche cymbalon e piano forte riuscivano a trovare spazio in alcuni carrozzoni. Django cominciò il suo percorso musicale con il violino intorno ai 6 anni, ma a 10 anni s’innamorò del Banjo a tal punto da implorare la madre di procurargliene uno:

“Négros (la madre) prese sul ridere questa richiesta come il capriccio di un bambino, e comunque non aveva i cinquanta franchi che ci volevano. Soltanto quando ebbe 12 anno Django ricevette un benjo, donatoli da un loro conoscente manouche di nome Raclot, che aveva capito l’attrazione provata da ragazzo per la musica. Il dono di Raclot era un piccolo banjo-chitarra, uno strumento comune a quell’epoca, che aveva la cassa armonica di un banjo e un manico di chitarra a sei corde. Questo banjo chitarra divenne il centro della vita di Django”.2

[1] Django, vita e musica di una leggenda zingara p. 16

[2] Django, vita e musica di una leggenda zingara p. 17

Quando aveva diciotto anni Reinhardt era già un apprezzato banjoista professionista, tanto che una sera di fine ottobre del 1928 venne a cercarlo un importante direttore d’orchestra. Jhon Hylton si era messo sulle tracce di Django per ascoltarlo mentre suonava in uno dei locali presso cui lavorava e, quindi, per proporgli un importante offerta di lavoro. 5

“Secondo la leggenda, Django era talmente eccitato dagli eventi di quella sera che si dimenticò il benjo sul sedile posteriore del taxi, e non lo ritrovò mai più”. 4

[3] Django, vita e musica di una leggenda zingara pp. 54-55

[4] Django, vita e musica di una leggenda zingara p. 54

Questo però non fu di certo l’evento più tragico di quella stessa nottata; Django stava appunto rientrando a casa, probabilmente ripensando ancora e ancora all’offerta di Hylton quando, una volta arrivato, rimase coinvolto in un grave incidente:

“Bella […] dormiva già. Sentendo Django che entrava si svegliò e prese la candela e i fiammiferi. Accese il lume, ma insonnolita com’era sbaglio un movimento e la candela cadde, rotolando in un mazzo di petali di celluloide. I fiori si trasformarono in fiamme. In un attimo il carrozzone era diventato un inferno di fuoco. Django corse da bella e la strappo dal letto. Mentre il fuoco erodeva il carrozzone lei scappo fuori con i capelli in fiamme. Django cercò di combattere l’incendio, ma il calore e il fumo nello spazio ristretto erano insopportabili. Afferrò una coperta per proteggersi. Soffocato dal fumo e tenendosi la coperta sulla testa con la mano sinistra svenne in mezzo alle fiamme. Fuori Bella, ustionata fin sul cuoio capelluto urlava per svegliare i carrozzoni vicini: “Django è là dentro!” Gli altri manouche uscirono di corsa e trovarono il carrozzone che bruciava come una pira. Dentro Django, mezzo morto ma spinto da qualche istinto di sopravvivenza cercava di stare in piedi e di trascinarsi fino alla porta. Quando quella notte crollo fuori dal carrozzone stava bruciando. Gli altri zingari lo rotolarono sul terreno per soffocare le fiamme. […] Lo tirarono su e lo portarono di corsa “all’ospedale dei poveri”.5

A seguito di questo episodio, Django riportò ustioni gravi a tal punto da compromettere la mobilità della gamba destra e della mano sinistra.

Per quanto riguarda la mano sinistra nello specifico, possiamo notare dalla foto qui presentata, come le terminazioni nervose siano state danneggiate a tal punto da corrompere in maniera irreversibile l’articolazione della mano anche a seguito della guarigione completa dell’ustione. Come però la saggezza popolare ama ricordare: “non tutti i mali vengono per nuocere”, questo incidente era infatti destinato a cambiare la sua vita e la storia stessa della musica Jazz.

A causa della menomazione alla mano sinistra, Reinhardt non poteva più pensare di suonare come prima, ma una volta superata una prima fase di crisi esistenziale, ebbe la straordinaria forza di volontà per rimettere mano allo strumento; una chitarra nuova fiammante che gli aveva portato il fratello Nin-Nin, nel disperato tentativo di tirarlo un po’ su di morale. 6

Fu così che Django, durante i lunghi mesi di convalescenza in ospedale, collaudò un nuovo modo di suonare che rivoluziono la tecnica chitarristica moderna.

Di seguito riportiamo un estratto della sua biografia che rappresenta di fatto la chiave di volta della sua vita.

“Nei giorni di festa Django veniva portato su una sedia a rotelle alle riunioni di famiglia, la mano nascosta al suo fianco sotto la coperta. Dopo che il cibo veniva servito e subito consumato, qualcuno tirava sempre fuori un violino e cominciava a suonarlo; ben presto altri strumenti si aggiungevano. All’inizio dei brani la musica forse scaldava il cuore di Django, ma via via che le canzoni andavano avanti e lui doveva guardare gli altri che suonavano, ascoltare diventava probabilmente troppo penoso, e si girava dall’altra parte per tornare al mondo sterile dell’ospedale. Nel suo letto c’era sempre la chitarra che Nin-Nin gli aveva Portato, Nei limiti di quello che era possibile in corsia, Django la prese e fece qualche accordo. Probabilmente fu sollevato nel sentire che la mano con cui pizzicava le corde funzionava bene, anche se dopo tutto quel tempo doveva essere fuori forma. Ma la sinistra era ancora un artiglio uncinato, con il dorso contratto in un nodo di cicatrici. Mignolo e anulare erano quasi del tutto paralizzati, i tendini e i nervi danneggiati, le dita carne deforme e inutile. L’indice e il medio erano irrigiditi e difficili da controllare, ma poteva muoverli. E il pollice, che usava raramente sui tasti ma che era importantissimo per una presa sicura sul manico della chitarra, era indenne. Django non aveva altra scelta che riporre tutta la sua fiducia nei suoi indice e medio, e durante i lunghi mesi di convalescenza li mise a forza in movimento, rilassando i muscoli e allenando i tendini a rispondere di nuovo ai suoi ordini. Con cautela iniziò a far andare le dita su e giù per il manico della chitarra, con la mano destra che pazientemente suonava le melodie adeguandosi al lento movimento della sinistra. Limitato nel numero delle dita che poteva usare, si forzò a ripensare il suo approccio alla tastiera. Invece di suonare scale e arpeggi orizzontalmente attraverso la tastiera come di norma, cercò delle diteggiature che corressero verticalmente su e giù per i tasti, perché erano più facili da suonare con solo due dita. Creò nuove forme di accordi usando il minimo possibile di note, spesso semplici triadi con le sue due dita buone sulle corde più gravi. Spinse anche le dita paralizzate a premere sulla chitarra, il mignolo sulla Corda del mi acuto, l’anulare sul si, e qualche volta usando l’indice come “barre’ per creare accordi di quattro o cinque note. Poi faceva scivolare la mano su e giù per la tastiera, usando questi accordi per mettere insieme un fluido vocabolario. Suonando nel letto d’ospedale le sue dita tornarono a vivere e rinacquero vecchie melodie, un valzer che evocava i ricordi delle notti alla Java, un tema di jazz che faceva tornare in mente la band di Billy Arnold. Django stava lentamente ridando a quelle due dita la voglia di fare musica. Dopo circa sei mesi di studio solitario in ospedale, Django riprese a suonare con i sui amici zingari durante una festa di famiglia in un giorno di primavere del 1930. Con il tempo e l’aiuto delle stampelle tornò a camminare come prima, e quando gli altri musicisti attaccavano un pezzo lasciava il cerchio della musica, ma solo per ritornare con la sua chitarra. I musicisti forse si scambiavano sguardi impietositi, e allora Django iniziava a suonare il brano con loro, usando i tasti della chitarra nel suo nuovo e strano modo, tenendo il tempo e muovendo la sinistra su e giù per il manico della chitarra per trovare accordi che gli altri potevano suonare con un minimo movimento, entro un limitato “spazio” orizzontale di note. E quando la canzone tornava a capo per iniziare un ritornello, lui magari ne approfittava per lanciarsi in un assolo che aveva tutta l’audacia del Django di prima, con l’indice e il medio che danzavano verticalmente sulla tastiera, due dita su sei corde, spinte a muoversi a velocità almeno doppia rispetto agli altri che ne usavano quattro, e poi ancora più veloce per suonare abbellimenti, linee cromatiche con un solo dito su una corda, da un capo all’altro della tastiera, per poi continuare sulle altre, esibendo il suo handicap come per deriderlo. Gli sguardi compassionevoli degli altri musicisti in un attimo devono essersi trasformati in totale incredulità. Tra le donne, i bambini e i vecchi manouche ci furono grida di gioia, lacrime e abbracci appassionati. Fino all’ultimo giorno della loro vita avrebbero giurato che un miracolo era avvenuto proprio sotto i loro occhi”.7

[5] Django, vita e musica di una leggenda zingara p. 59

[6] Django, vita e musica di una leggenda zingara pp. 57-59

[7] Django, vita e musica di una leggenda zingara pp. 57-59

SCOPRI TUTTI I CORSI DI CHITARRA NAM

Armonia e Fraseggio

Aiutandoci con la biografia di Micheal Dregni abbiamo cercato di rendere giustizia in poche righe ai punti salienti della vita di Django, o almeno a quegli eventi in particolare che hanno contribuito a fare di questo chitarrista una leggenda della musica a tutti gli effetti. Adesso però andremo a vedere, con l’ausilio di spartiti e tablature create ad hoc, quanto quest’ultima descrizione riguardo la tecnica di Django che abbiamo appena letto sia in effetti azzeccata; per farlo analizzeremo uno dei brani più iconici di Django così da scoprire come un chitarrista di impostazione destrorsa dei primi del ‘900 sia effettivamente riuscito a rivoluzionare la musica moderna, potendo far sicuro affidamento su due sole dita della mano sinistra.

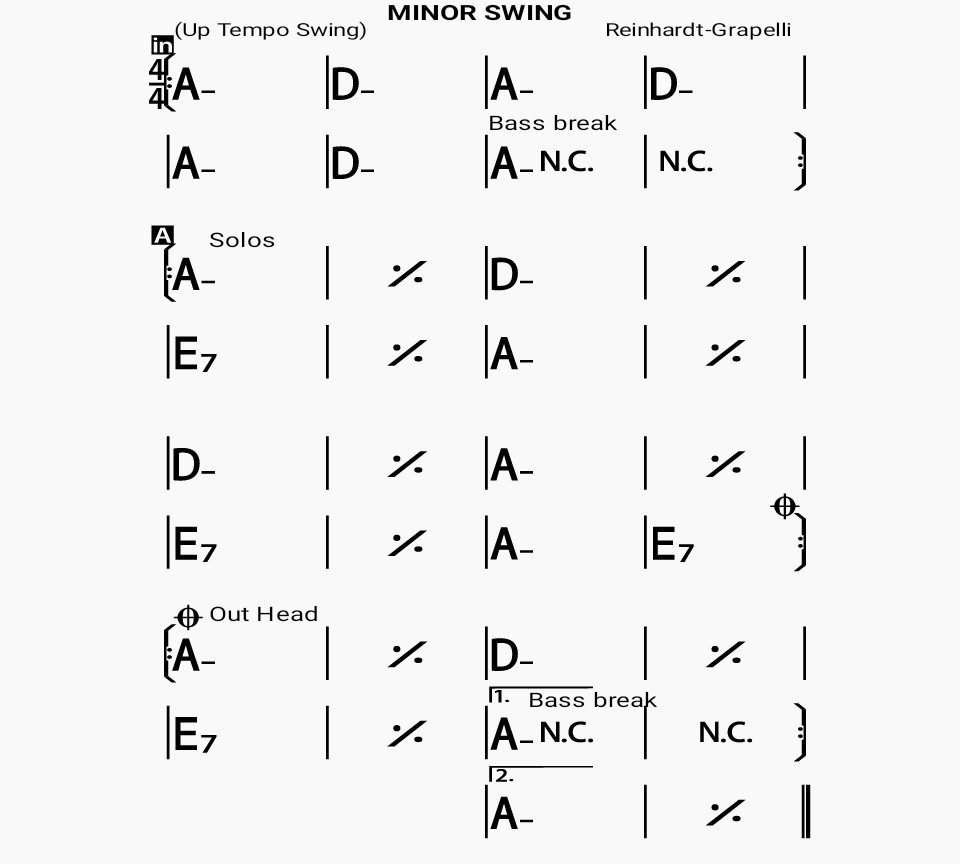

Per riuscire al meglio in questo intento prenderemo a esempio il celebre brano Minor swing nella sua struttura armonica più essenziale. Il brano è in tonalità minore e viene qui riassunto da soli tre accordi, uno per ogni famiglia: Am, I grado, rappresenta il centro tonale (famigli di tonica), Dm è il IVm (sottodominante) e E7 il V7 preso dall’armonizzazione della scala minore armonica (famiglia di dominante). Di qui partiremo per poi spiegare e sperimentare alcune delle soluzioni armoniche e melodiche più classiche brevettate da Django per arricchire armonia e melodia di un brano.

Shell chords, gli accordi di Django

Non potendo più articolare agilmente le più comuni diteggiature che richiedevano l’utilizzo di più dita, Django si trova improvvisamente davanti all’esigenza di operare una selezione specifica di note, per questo motivo doveva essersi posto il seguente problema:

Nel suonare un giro d’accordi, ci sono delle voci appartenenti all’accordo che si possono sacrificare senza correre il rischio di impoverire l’armonia?

Dalla risposta a questa domanda nascono quelli che oggi conosciamo come “shell chords”, ovvero quella tipologia di accordi composti da poche voci, mai ripetute e sempre “incomplete” rispetto alla costruzione dell’accordo indicato nell’armonia del brano. Le note che vengono suonate in questa tipologia di costruzione armonica presentano infatti solo alcuni gradi dell’accordo di riferimento che andranno quindi ad enfatizzare quelle specifiche note e, di conseguenza, la loro funzione armonica.

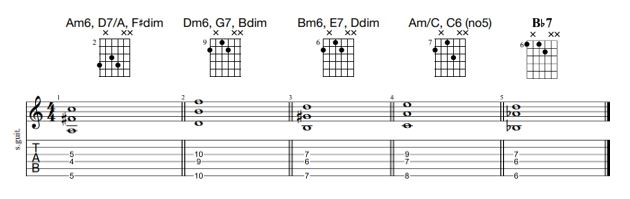

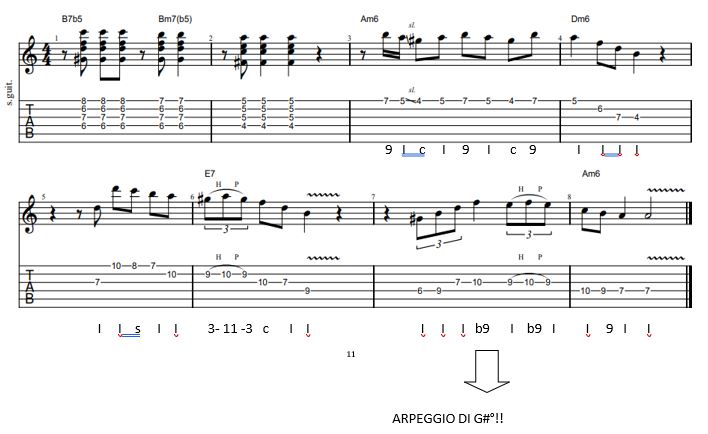

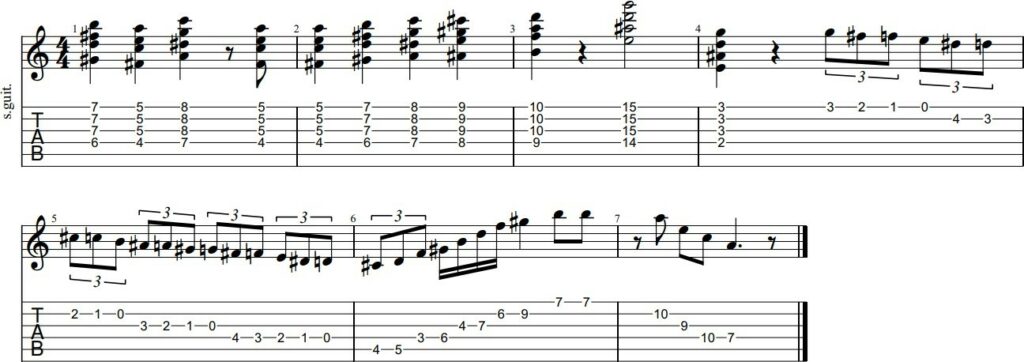

Nel tentativo di sottolineare l’efficacia degli schell chords, ho inserito di seguito alcune di quelle che sembrano essere le diteggiature più utilizzate da Django su minor swing indicando le possibili sigle di riferimento. In questo modo risulterà evidente quanto grazie a semplici diteggiature Django era perfettamente in grado di suonare diverse tipologie di accordi funzionali alla costruzione di un sofisticato moto armonico.

8

Queste forme, declinate in maniera specifica, permettono di far assumere a questa particolare tipologia di accordi diversi significati a seconda del contesto armonico in cui sono inseriti: potrebbero infatti limitarsi a risaltare specifici gradi già presenti nell’accordo di riferimento; in questo modo si riempie il suono evitando allo stesso tempo banali ripetizioni al basso o voicing cacofonici fra le chitarre. Sarà infatti il ruolo specifico della sezione ritmica, composta da II chitarra e contrabbasso, quello di sottolineare accordi e fondamentali di riferimento.

Oppure si potrebbe selezionare una sequenza di specifici voicing rivoltati che non andranno solo a modificare la percezione d’insieme del suono, ma che si pongono l’obiettivo di creare linee di “walking bass” chitarristico che facciano muovere la ritmica della chitarra pur rimanendo sullo stesso accordo, magari preparandolo al cambio successivo.

Non solo, alcuni shell chords si prestano ad effettuare sostituzioni armoniche fra gli accordi appartenenti alla tonalità o sostituzioni di tritono.

Insomma, nonostante le poche note a disposizione, Django aveva trovato il modo di dare una dinamicità impressionante ad ogni accordo arrivando a modificare le costruzioni armoniche senza però stravolgerne il significato.

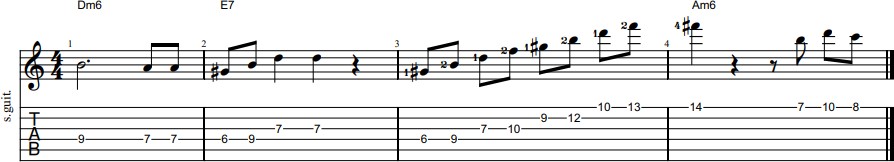

Di seguito un possibile esempio applicato al tornaround di Minor swing che prova a racchiudere queste tre possibilità di cui abbiamo parlato fino ad ora:

Essendo il tritono un intervallo simmetrico, sappiamo che ad ogni accordo di dominante ne corrisponde un altro che presenta, a gradi rivoltati, le stesse note. Nella prima battuta possiamo notare come il Bb7 prende momentaneamente il posto del E7 operando una sostituzione di tritono, in questo modo i bassi iniziano fra l’altro a muoversi fin da subito proseguendo in una specie di walking bass che accompagna la progressione del turnaround in un susseguirsi di accordi dal voicing estremamente essenziale, ma anche incredibilmente efficiente.

[8] Ritmica manouche e voicing a tre note, tratto daMoreno Viglione, La Chitarra Manouche nello stile di Django Reinhardt.

[9] Esploriamo il Walking Bass, tratto daMoreno Viglione, La Chitarra Manouche nello stile di Django Reinhardt

Upper structures

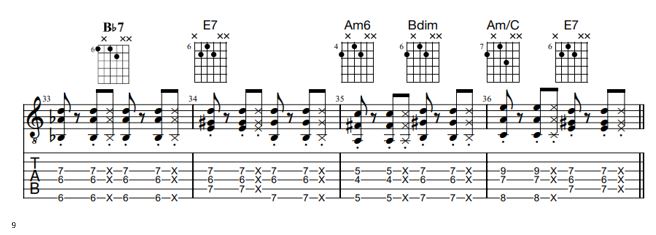

EEstremizzando l’intuizione di selezionare solo alcune delle voci di un possibile arpeggio, Django si rese conto che poteva andare addirittura oltre queste possibili soluzioni. Oltre a ricalcare gradi già presenti nell’armonia, creare linee di basso parallele a quelle definite dal contrabbasso e operare determinate sostituzioni, Django sperimentò delle vere e proprie estensioni d’accordo. Nel momento in cui decideva, da solista quale era, di operare una sostituzione accordale mentre gli altri strumentisti andavano dritti sulla parte originale, le sue armonie si verticalizzavano su quelle degli altri strumentisti andando quindi ad arricchire l’armonia del brano; in pratica si creavano di fatto delle sovrapposizioni accordali che oggi conosciamo come upper structures.

Di seguito un esempio tratto dalla seconda parte della sezione A di Minor swing: 10

10

Django sta qui suonando di fatto quadriadi semidiminuite che distano una IIIm discendente rispetto agli accordi minori e una III ascendente rispetto a quelli di dominante per la quasi totalità delle battute in oggetto, ma se consideriamo appunto che nel giro armonico originale di queste ultime nove battute, dovremmo avere al basso innanzitutto e per lo più le seguenti fondamentali:

| D | D | A | A | E | E | A | F E | A |

possiamo constatare che le sostituzioni in oggetto portano a colorare gli accordi minori con l’aggiunta della sesta diteggiata con l’indice al basso, mentre quelli di dominante vengono estesi di fatto ad accordi di 9.

[10] Minor swing min. 1.16

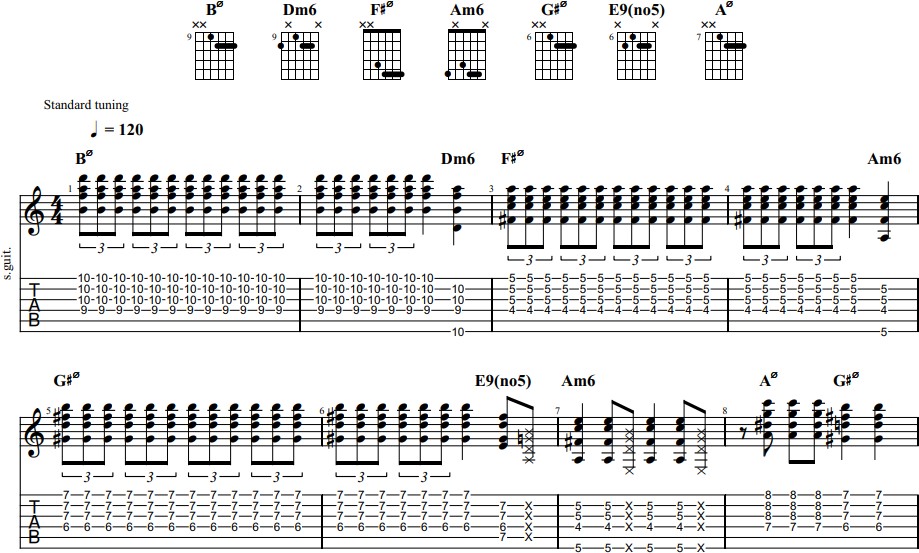

Arpeggi semidiminuiti e triadi con la nona

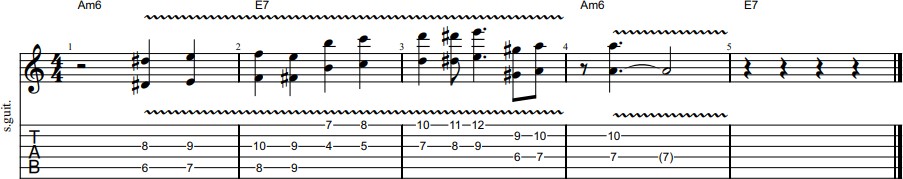

Se pensare a queste sostituzioni funzionava armonicamente, ancor più utili erano le applicazioni sul fraseggio melodico. Sapendo che un arpeggio semidiminuito costruito a partire da un IIIm discendente rispetto alla fondamentale del contrabbasso portava alla costruzione di un arpeggio enarmonico all’accordo minore 6, e che arpeggiando un semidiminuito preso a partire dal III grado ascendente rispetto all’accordo di dominante porta ad una costruzione che estende l’accordo di una 9, Django era in grado di prendere le giuste misure che gli permettevano di trovare al volo arpeggi per nulla scontati rispetto agli accordi già presenti in armonia.

L’aggiunta della 9 non si limitava però ad essere utilizzata solo come estensione degli accordi di dominante, ma divenne una vera e propria nota caratteristica del fraseggio di Django anche sugli accordi minori. Essendo una nota molto vicina alla fondamentale, non presenta particolari problemi tecnici d’esecuzione, ma allo stesso tempo era capace di colorare il linguaggio improvvisativo in un modo nuovo e originale. Bisogna infatti considerare che l’utilizzo della 9 sarà piuttosto frequente a partire dal bebop in avanti, ma che è appunto grazie a Django e al suo utilizzo smodato di circostanza che questo grado viene sdoganato a tutti gli effetti nel fraseggio improvvisativo caratteristico del Jazz. I passaggi in cui Django usa questo grado come tensione sospesa o come approccio scalare sono molti, di seguito inseriremo il celebre incipit della prima strofa di minori swing in quanto, oltre ad evidenziare l’utilizzo della 9 sul Im del giro, ci permetterà di introdurre un altro importantissimo clichet simile, ma dal sapore ancora differente.

Il quale però, considerando che sarà il contrabbasso a occuparsi di suonare la fondamentale dell’accordo originariamente in struttura, risulterà come un arpeggio E7b9 n.r.

[11] Minor Swing min 18

Arpeggi diminuiti

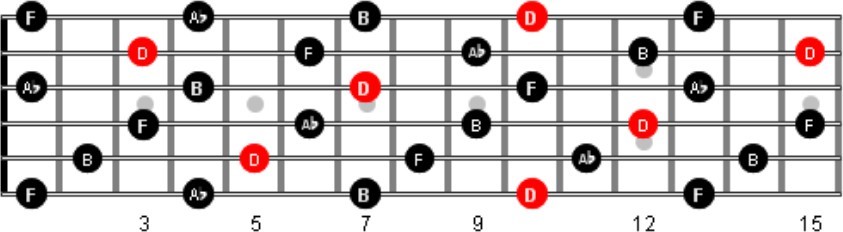

La geometria intrinseca degli arpeggi diminuiti era particolarmente adatta alle esigenze di Django; essendo speculari, e quindi ordinati in maniera diversa da un punto di vista della concatenazione dei gradi, ma diteggiati in egual modo, Django era sempre in grado di raggiungere facilmente arpeggi diminuiti che si prestavano in maniera formidabile a tendere ulteriormente gli accordi di dominante presenti in armonia grazie all’aggiunta della 9 bemolle. Questo arpeggio può essere raggiunto facilmente da ogni posizione della tastiera senza dover pensare a diverse e astruse diteggiature da contorsionisti. Spostandosi di una III sopra rispetto la fondamentale dettata dal basso, infatti, vediamo dall’esempio qui esposto come si possa comodamente costruire un arpeggio di settima b9 diteggiando una delle identiche forme diminuite che si trovano distribuite a partire da ognuno dei 4 rivolti possibili che coprono di fatto l’intera tastiera.

In questa immagine è evidenziata la fondamentale di D, ma trattandosi come abbiamo detto di un arpeggio simmetrico, possiamo ripensarlo a seconda dell’evenienza anche come arpeggio diminuito 7 di F, Ab/G# oppure B.

Dall’esempio qui proposto è facile inquadrare l’arpeggio diminuito di G#7 e ritrovarlo anche sul precedente diagramma. Come spesso accadeva, anche in questo caso diteggiato con ogni probabilità in diagonale, alternando indice e medio con lo stesso gesto motorio. Suonando G#7 dim sull’accordo di dominante si crea una tensione che riposa poi sul 6 grado dell’accordo d’impianto che entra proprio al primo movimento della battuta successiva.

[12] Minor Swing minore 0.18

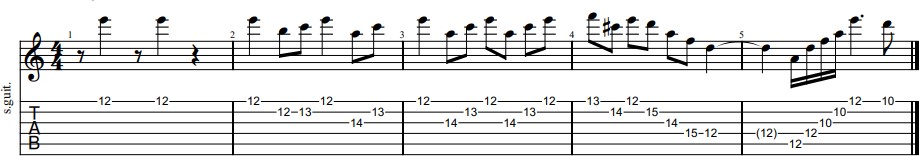

Armonizzazioni per ottave

Prima ancora di West Mongomery, Django aveva caratterizzato alcuni fraseggi con questa intuizione che solo qualche tempo dopo quest’altro grandissimo chitarrista è stato capace di raccogliere in eredità e interiorizzare a tal punto da farla diventare il suo tratto più distintivo.

Troviamo infatti l’utilizzo dell’intervallo d’ottava non solo in molte risoluzioni improvvisative in cui Django fa riposare solennemente la melodia su questo potente unisono finale, ma addirittura su intere progressioni spesso e volentieri d’impianto prevalentemente cromatico ascendente.

Anche questo intervallo aveva il grande vantaggio di esser facilmente identificabile sulla tastiera, nonché di poter essere diteggiato “semplicemente” stretchando il medio (potendo usare solo due dita Django aveva sviluppato una flessibilità invidiabile).

Un classico esempio lo troviamo proprio nelle ultime battute di solo di minor swing:

[13] Minor Swing 1.30

TECNICA

Cromatismi

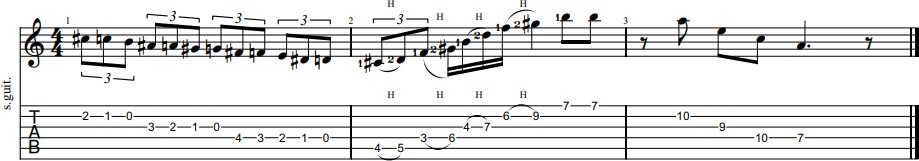

L’utilizzo di approcci cromatici multipli composti da un’unica voce era più spesso utilizzato in fase discendente. Questi permettevano a Django di lanciarsi a velocità più o meno elevate su fraseggi capaci di dare un improvviso senso di frenesia al brano per poi andare a riposare sulle note dell’accordo. Con sole due dita era comunque riuscito a sviluppare una tecnica precisa e un timing unico; ogni nota era infatti perfettamente scandita in plettrata alternata, le note out, oltre alle figure ritmiche strette e spesso terzinate, contribuivano a creare la giusta tensione prima dell’arrivo a risoluzione.

14

Plettrata

Suonare uno strumento mediante l’utilizzo di un plettro non era certo una novità. “Plettro” deriva infatti dal latino “plectrum” che potremmo ricondurre all’etimo «percuotere». Presso gli antichi Greci era spesso un piccolo arnese di legno o avorio che serviva a mettere in vibrazione le corde della lira o della cetra. Di qui se ne diffuse l’utilizzo anche su strumenti a corda più moderni come il mandolino o il banjo. Verso la fine del 1800 abbiamo testimonianze di plettri fatti con il carapace delle tartarughe o di osso di balena. La loro forma era del tutto simile a quella attuale. Per un intero secolo gli unici plettri che si potevano trovare erano questi: la svolta è arrivata intorno agli anni 20 del ‘900, quando sono nati i primi plettri moderni. La nascita del plettro moderno in celluloide risale al 1922 ed è avvenuta a New York, per opera tuttavia di un italiano. Sembra infatti che un certo Luigi D’Andrea, napoletano emigrato negli USA, ebbe l’intuizione di realizzare dei plettri con questo materiale innovativo. Da qui partì la sperimentazione con materiali sintetici. Sappiamo che Django era solito usare plettri molto spessi circa 3 mm, in particolare sappiamo di uno ricavato da un osso di balena, ma almeno in una prima fase della sua vita era più che altro abituato ad arrangiarsi:

“Django aveva un’inventiva inesauribile per trovare oggetti che potessero servire da plettro: la punta di un cucchiaio, un ditale da cucito di sua madre, una moneta da due centesimi e un pezzo di osso di balena una volta usato come stecca per il colletto della camicia, trovavano tutti nelle sue mani un nuovo uso”. 15

[14] Minor swing min. 1.21

[15] Django, vita e musica di una leggenda zingara p. 17

Sweep picking

Django suona in un momento storico in cui gli strumenti non erano microfonati, infatti, solo verso la fine della sua carriera comincerà ad utilizzare amplificatori collegati alla chitarra tramite l’iconico pickup selmer a magnete in gomma ceramica. L’escursione sonora era dunque interamente gestita dalla mano destra.

“Poulette gli insegnò a usare il plettro per aumentare il volume. È con questa tecnica che il dodicenne Django suonava il banjo con il suo plettro di balena”. 16

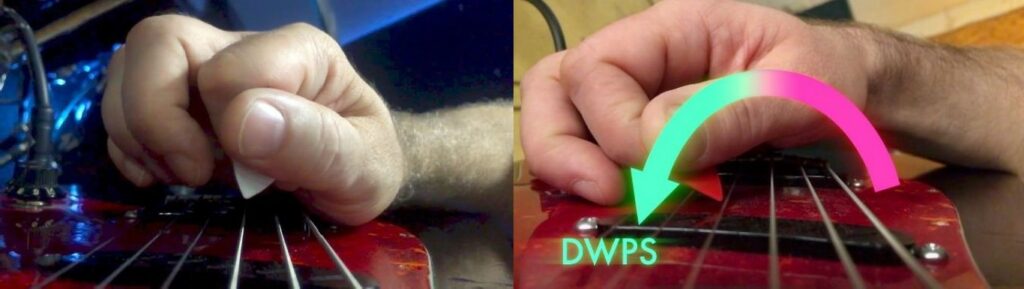

Una tipologia di plettrata che preferiva il downstroke e che, con ogni probabilità, potremmo ricondurre a quella descritta come “tecnica diversa” al termine della prima parte del volume 1 del rinomato W. Leavitt:

“Questa tecnica è più antica rispetto a quella della pennata alternata e oggi poco considerata. Tuttavia essa costituisce un ulteriore passo nel controllo della mano destra. Una volta dominata, risulta molto veloce nei passaggi ascendenti. [in particolar modo se utilizzata] in certe situazioni quali arpeggi e scale estese ”. 17

Sempre per massimizzare attacco e volume, il downward pickslanting deteneva un ruolo fondamentale nell’impostazione tecnica del chitarrista manouche. Infatti, se l’inclinazione upward può tornare utile in determinati contesti, è pur vero che l’inclinazione downward permette alle corde di vibrare in modo più energico; la mano così impostata permette infatti di avere la gravità a favore durante il gesto tecnico.

Da qui deve esser stato automatico per Django intravedere l’applicazione di arpeggi che potessero svilupparsi verticalmente sulle corde tramite l’utilizzo di un’unica “plettrata spazzata”. Questa soluzione era il secondo modo principe di Django per lanciarsi in incredibili virtuosismi capaci di andare a prendere con un solo movimento un numero elevato di note con un minimo spostamento a livello di diteggiatura, questa volta anche selezionando specifici gradi appartenenti all’accordo.

Senza fare torto a nessuno possiamo dunque dire a ragion veduta che proprio in Django sono da ricercare le origini di questa peculiare tecnica e, quindi, anche delle sue evoluzioni come l’economy picking di cui probabilmente già faceva uso lo stesso Django.

[16] Django, vita e musica di una leggenda zingara p. 19

[17] A MODERN METHOD FOR GUITAR, volume 1, p. 59

[18] Minor swing min. 0.38

Playing e espressività

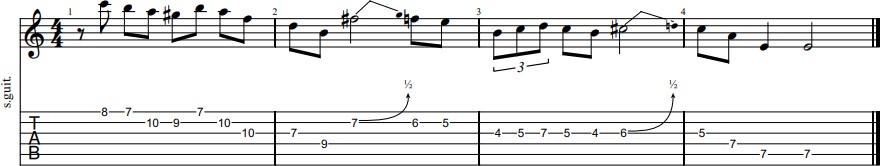

Il bending

Da ultimo ho voluto lasciare quelle tecniche che più contraddistinguono il nostro strumento, prima fra tutte il bending. Ottenere un glissato è prerogativa singolare di alcuni strumenti specifici, ma variando l’angolo della corda rispetto ai punti dove è fissata si può modificare la tensione della corda, quindi la sua intonazione. Django costellò molti dei suoi soli con questa tecnica del tutto innovativa per l’epoca. Sull’acustica ovviamente l’escursione che possiamo ottenere è inferiore rispetto a quella che possiamo avere sulla chitarra elettrica, ed è proprio per questo che il bending più frequente che troviamo è proprio il bending di mezzo tono. Parliamo ancora di un bending molto elementare, spesso leggermente calante e senza vibrato a fine corsa, ma che è divenuto anch’esso un segno distintivo di questo genere. Più frequentemente venivano fatti sulla sesta, sul #IV che porta al V o sul V che porta al VI, altre volte si trova anche su altri gradi. Di seguito un estratto di minor swing:

19

Hammer on, pull-off & slide

Nonostante le notevoli velocità che Django riusciva a raggiungere e mantenere durante passaggi cromatici a plettrata alternata come quelli precedentemente analizzati, vediamo ora come grazie all’ausilio di queste tecniche espressive era in grado di eseguire scatti a velocità ancor più alte. Diteggiando in pull-off col medio e andando a prendere in slide gli intervalli cromatici subito precedenti, otteneva di fatto quello che possiamo definire come un primordiale legato.

20

[19] Minor swing min. 1.25

[20] Minor swing min. 0.38

Come possiamo vedere da questo esempio, più spesso l’hammer on veniva invece usato come acciaccatura d’abbellimento. Quando insieme al pull-off, difficilmente vi era anche l’aggiunta dello slide; l’effetto era dunque una sorta di breve trillo.

21

Altre volte ancora era utilizzato come espediente per incrementare la velocità in passaggi già tirati.

22

Una Lezione per la Vita

In questa tesi abbiamo visto come l’enorme limite fisico sopraggiunto in un momento già maturo della carriera musicale di Django, non sia bastato per scoraggiarlo a tal punto da fargli abbandonare lo studio dello strumento. Una grande forza di volontà unita ad una spiccata attitudine musicale, hanno infatti permesso a Django di sviluppare nuove tecniche che si sono poi tradotte in nuovi accorgimenti armonici e melodici decisamente originali.

La sua eredità intellettuale e artistica è così grande che non si è limitata ad avere un evidente ruolo chiave per quanto concerne l’evoluzione della musica jazz, dando vita di fatto ad un nuovo genere musicale, ma è stata più in generale un punto di svolta per lo sviluppo della tecnica chitarristica moderna.

In definitiva possiamo quindi affermare che Django è senza dubbio uno dei più importanti riferimenti che siano mai esisti per la storia del chitarrismo moderno, nonché anche uno dei più importanti esempi di dedizione e sacrificio che io abbia mai avuto modo di studiare.

[21] Minor swing min. 0.24

[22]Minor swing min. 1.21

LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE

- Django, vita e musica di una leggenda zingara, EDT/Siea jazz 2011 Torino. Traduzione a cura di Francesco Martinelli. Testo originale di Micheal Dregni Django, The Life and Music of a Gypsy Legend. Oxford University Press Inc, 2004 New York.

- A MODERN METHOD FOR GUITAR, volume 1, W. Leavitt, Berklee Press, 1967 boston.

- La Chitarra Manouche nello stile di Django Reinhardt, Moreno Viglione, corso rilasciato da MUSICEZER, 2024 ROMA.

- Minor swing, Django Reinhardt-Stéphane Grappelli. Registrato per la prima volta da Le Quintette du Hot Club de France nel 1937.